心理學家阿德勒說過:“人類的一切煩惱,都源於人際關係。”

不管是誰,交往最多的人,是自己的親人;很多的煩惱來自於家庭。

父母和子女的關係,會因為父母的無私,還有子女的長大,得到融洽。畢竟,當過家的人,都能互相體會。

兄弟姊妹的關係,好的時候,情同手足,壞的時候,反目成仇,很容易走向極端。

作為手足,誰都希望“家和萬事興”,但是沒有了分寸感,肯定是行不通的。

“平平淡淡才是真”,舒服的手足關係,應該是:三寸,三尺,三丈。

01.「舌頭」短三寸,少說多聽。

遇到很會說話的人,形容他有「三寸不爛之舌」。

戰國時,外交家蘇秦,得到了燕國的賞識,然後聯合趙、齊、楚等六國,結成聯盟,一起對付秦國,從而保持了十五年之久的平安。

他在魏國的時候,分析了魏國的地理,人口,車馬等。並且指出,魏國每年都會向秦國納貢,如果秦國出兵攻打,其他國家就不會來救了。

他說:“事前不考慮成熟,後必有大患,不如六國同心協力......”

魏王高興地說:“我從沒聽過如此賢明的指教,願舉國相從。”

對外,很多人靠“舌頭吃飯”,但是對家庭,就不能如此了。若是每個人都誇誇其談,就難免會被誤解,或者談到家醜。

把兄弟姊妹內部的事情,說給外人聽,就更不可取了。

記住一句話:「逢人少說三分話,適時全拋一片心。」我們要全心全意對待兄弟姊妹,但是不能把話都掏出來,更不能攻擊。

自古以來,清官難斷家務事。最好是沉默,起碼要少說幾句。

我的大姊,常常說兒子有多好,工作有多厲害。

我們都知道,大姊的兒子只是在廠裡打工,比起同齡人,真的很普通。

但是父母眼裡,兒子是自己的好,總是能發現優點。

順著大姊的話,我們也會點讚,把「人比人、反駁」的話,放在心中,從而氣氛比較和諧。

當有人吐槽、憤怒的時候,你就主動閉嘴,雖然一句話不說,但是起到了“以柔克剛”,做好傾聽者的角色。

同為父母所生,但是三觀不一定會一致,經歷大不一樣,言語無法“類同”,控制了舌頭,就是維繫了關係。

02.「財物」讓三尺,有捨有得。

明朝作家馮夢龍寫了一個小故事。

有一個官員,有五個兒子。按照常理,他會讓兒子都努力讀書,走上仕途。可是他沒有這樣做,而是安排大兒子讀書,剩下的幾個兒子,從事農業、手工工作坊、買賣等行業。

眼看,父親的職位,只是傳給大兒子,其他幾個兒子很不服氣。親戚朋友也來勸說,要體現公平,不要偏心大兒子。

這位官員說了一首打油詩:「世人盡道讀書好,只恐讀書讀不了。讀書個個望公卿,幾人能向金階跑?郎不郎時秀不秀,長衣一領遮前後。”

各行各業都有自己的苦衷,也有自己的長處,怎麼能一味閱讀呢?

顯然那,好的家庭,兄弟姊妹是互補的,而不是「千城一面」。

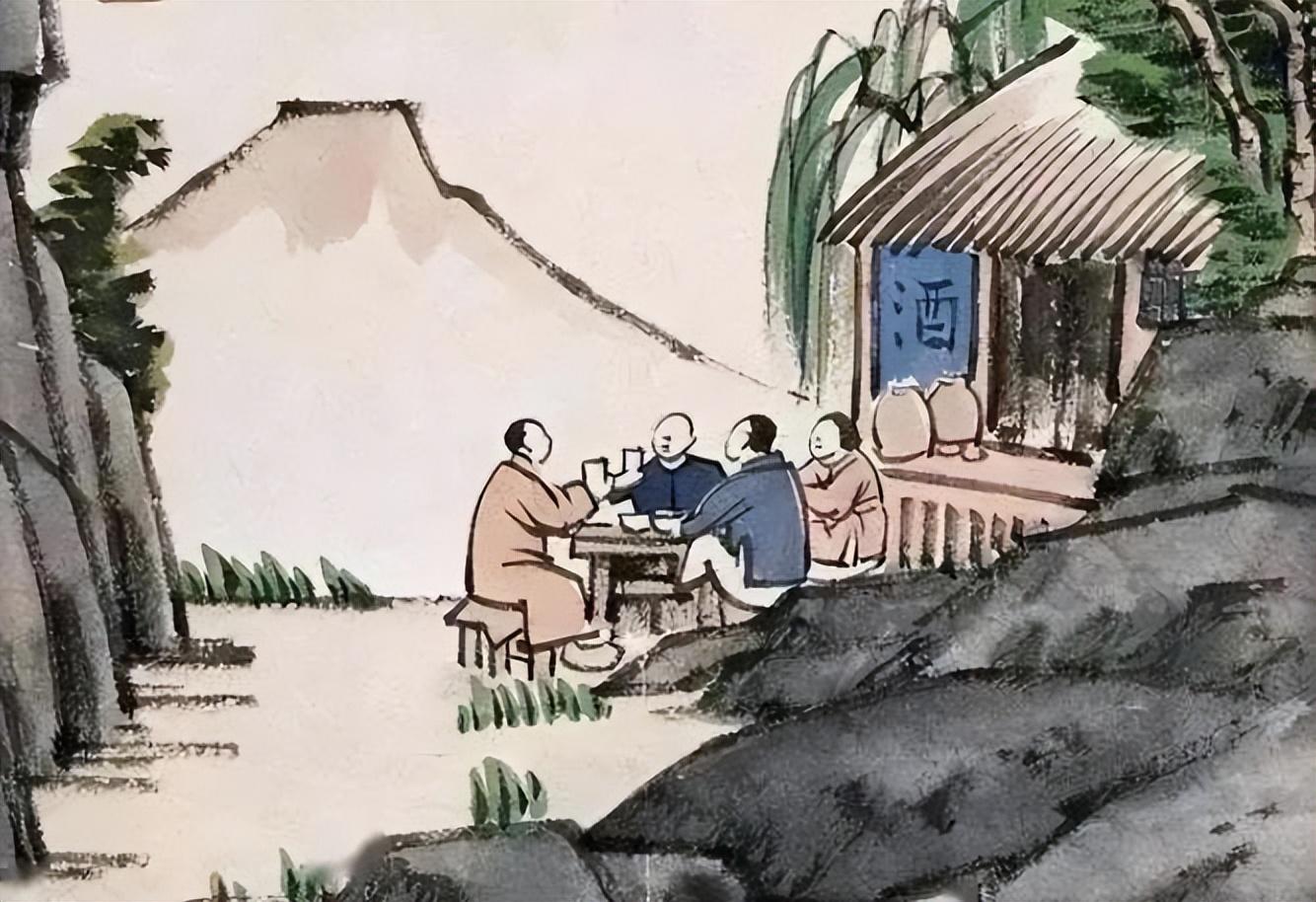

有人富有,有人窮困;有人走江湖,有人在本地挖土,都不計較。若是父母有安排,有意見,可以提出來,但是不能為了自己的利益,胡攪蠻纏。

從前,周太王有三個兒子,泰伯、仲雍和季曆。

季歷深受父母喜愛,而其他兩個兒子,受到冷落之後,沒有灰心,而是從北方遷徙到南方,定居於梅里,靠採藥為生,然後建立了吳國,還留下了“泰伯奔吳」的典故。

大部分的爭吵,都源自於財物的爭奪。若是能讓三尺,就能真正「靠自己」了。

若是每個人都靠自己,那麼大家庭的財物,就顯得微不足道了。這也是給大家庭留下了德行。

03.「距離」有三丈,各回各家。

《世說新語》的作者劉義慶,本是南朝宋宗室,但是他為了證明自己不會爭奪王位,也不會謀反,就主動提出,要外調,然後做了荊州刺史。

有些矛盾,是不能調和的,只能用距離來緩和。

就是在一個村裡的兄弟姊妹,也要透過分家,重新蓋新房子,來保持距離。

保持距離,是主動退讓的體現,更是「分家」的需求。若不然,屋簷下的人多了,就像麻雀一樣,嘰嘰喳喳地鬧騰。

我的父親和伯父,同住一棟大樓,房子的共牆的。

有一天,父親發現伯父家的菜地,有個角延伸到我家的地盤來了。

父親很生氣,找伯父理論,但是伯父卻不改正,從而兄弟也有矛盾了。

若干年後,父親和伯父都進城居住了,在不同的社區,老家的菜地,變成了一片竹林。

每次回到來家,父親就說:「誰家的竹子,哪裡分得清呢?」言外之意,他是徹底和伯父和解了。

一些亂糟糟的事情,眼不見為淨;眼神乾淨了,看啥都順眼;幾個月不見面,反而會思念。

《國語》裡說:“兄弟諂鬩,侮人百里。”

兄弟姊妹吵架了,百里之外的人,都會笑話。

最可悲的是,外人會藉機會欺負,挑撥離間。

凡事過則損,需把握分寸。太用力去愛,就是情感綁架,太不在乎的愛,又會弄丟。從而,言留三寸,財讓三尺,距離三丈,最好不過。

有大事,齊心協力;人生瑣事,各管好,最舒服。文章來源: /c/user/token/MS4wLjABAAAAs4kQlEpRnIRb-ZJZ8YsNf-g9j3C8dW78VmMW6pm9pdE/?source=tuwen_detail