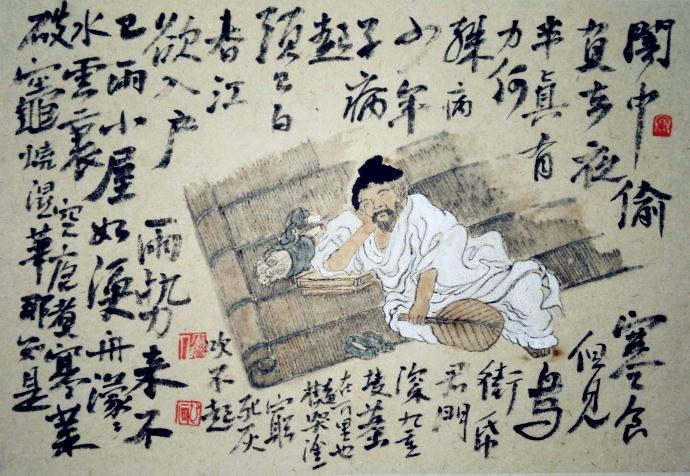

人間有味是清歡,句出蘇東坡《浣溪沙·細雨斜風作曉寒》,時值早春,蘇軾遊山,以清茶野餐。

人間有味是清歡,這一聲慨嘆,道出了蘇東坡的人生底色。如此隨遇而安,並非偶然,這與他超塵脫俗的人生悟性分不開。

——詩會按

清歡,是隨遇而安

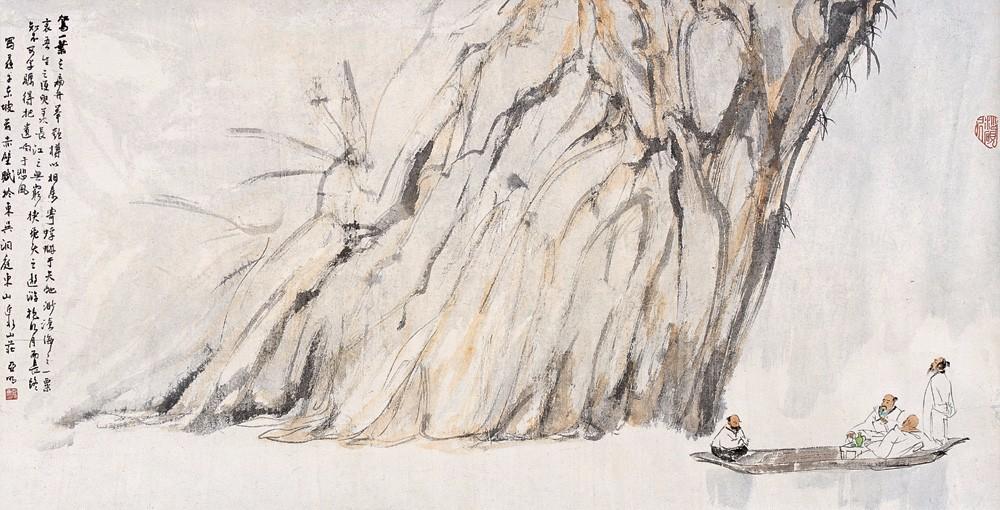

載著蘇軾的那一葉孤舟,最後漂流到了海南儋州。

彼時被放逐海南是僅次於滿門抄斬的處罰,可見其荒涼與窮困。蘇軾雖無力抵抗流放的命運,但依然愛生活,美食,朋友,並把海南作為了自己的第二故鄉。

他在島上的朋友是黎氏兄弟,他們時常一邊飲酒,一邊聊“大江東起,浪淘盡,千古風流人物”,聊“人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全”,蘇東坡的滿腹經綸和他隨遇而安的態度,令島人對蘇東坡更為敬佩。

在絕境中逆行,把生活過得有滋有味,蘇軾他置身以教告訴後人:人生,不應失去本來應有價值。

遠離官場的爭鬥,忘卻名利慾望,感受素樸的清茶淡飯,這也許蘇東坡內心的“清歡”。

清歡,是淡濃相宜

喝酒嘗食,隨興提筆便成了這首《浣溪沙》:

細雨斜風作曉寒,淡煙疏柳媚晴灘。入淮清洛漸漫漫。

雪沫乳花浮午盞,蓼茸蒿筍試春盤。人間有味是清歡。

字行里山澗的溪水,林間的鳥啼,渾然天成的物我兩忘,誘惑無足輕重,紛擾煙消雲散,愛恨離別漸行漸遠。

蘇軾的“清歡”不同於李白的“人生在世不稱意,明朝散發弄扁舟”那樣的自我放逐;或者“人生得意須盡歡,莫使金樽空對月”那種盡情的歡樂;它也不同於杜甫的“人生有情淚沾臆,江水江花豈終極”這樣悲痛的心事,或者“人生不相見,動如參與商;今夕復何夕,共此燈燭光”那種無奈的感嘆。

“清歡”者,清淡的歡愉也,不是狂歡,更不是貪歡。“清歡”有味。雖淡,卻和水一樣,滲透他人生之路的每一個縫隙。

清歡,是清簡有味

他善於將味覺形諸文字,所到之處必有描寫美食的詩。寫過“丹荔破玉膚,黃柑溢芳津”和“日啖荔枝三百顆,不妨長作嶺南人”。

海南物質匱乏,他也能發現美味,比如海南多蠔,他將蠔肉放入漿水、酒中燉煮,結果,“食之甚美,未始有也”。他又拿其中個兒大的蠔肉,火上烤熟了吃,也是美味,認為“色香味皆奇絕”,斷言“人間決無此味”。

在他眼裡,與朋圍坐,即使吃蘿蔔、苦蕎一鍋煮成的大雜燴,也能心滿意足。

清歡,是去繁留簡

“清歡”不僅是“一簞食,一瓢飲,居陋巷”的生活,而是能如何在復雜中追求平衡點,把生命中的雜質過濾,以更透徹,也更從容的心境面對曾經的痛。

作家林清玄曾在他的散文《清歡》中寫到:清歡是來自對平靜的疏淡的簡樸的生活的一種熱愛。當一個人可以品味山野菜的清香勝過了山珍海味,或者一個人在路邊的石頭里看出了比寶石更引人的滋味,或者一個人聽林間鳥鳴的聲音感受到比提籠遛鳥更感動,或者甚至於體會了靜靜品一壺烏龍茶比起在喧鬧的晚宴中更能清洗心靈……

清歡,是折中調和

孔子曰:“質勝文則野,文勝質則史。文質彬彬,然後君子。”

人生無常,有順亦有逆,在順逆兩極中,取中正,則最佳。稱之為中庸,也稱中和之美。而蘇東坡正是不偏不倚,折中調和的處世態度,也是最重要的一技。

至於人間的清歡在哪?林語堂在《蘇東坡傳》裡說:“蘇東坡已死,他的名字只是一個記憶,但是他留給我們的,是他那心靈的喜悅,是他那思想的快樂,這才是萬古不朽的。”此際,一個偉大的靈魂,跨越千年時光,正與我們促膝交談。

蘇東坡走了,留給了後人一個美麗的詩詞的世界,他的理想,他的喜怒哀樂,都在他的詩詞裡,他的愛情,他的理想,他的百姓,也都裝在他的詩詞裡,至此之後,世間再無蘇東坡。

圖片來源網絡文章來源: /c/user/token/MS4wLjABAAAAcse_X83XDJo__3Sue4C7Or4PhAiX9OK0YZeDl1DReYY/?source=tuwen_detail

|