相信不少爸爸媽媽都希望孩子自主學習、上課會主動舉手發問、自主的思考並解決問題。但現在大部分孩子經常被說很被動,沒有探索未知的樂趣。彷彿他們對世界早已失去好奇。

不過其實我們都知道,每個小朋友天生都是具備超強的好奇心的。很小的孩子,都會覺得自己是超人,喜歡不斷的探索周圍的事物,什麼東西都會用手去摸一下,這是2-3歲的孩子經常做的一些事情。隨著年齡的增長,隨著孩子們語言表達能力以及觀察能力的增強,就變成了一個行走的“十萬個為什麼”,什麼事都問到底。

那為什麼到了上學的年齡孩子的好奇心會慢慢消失?

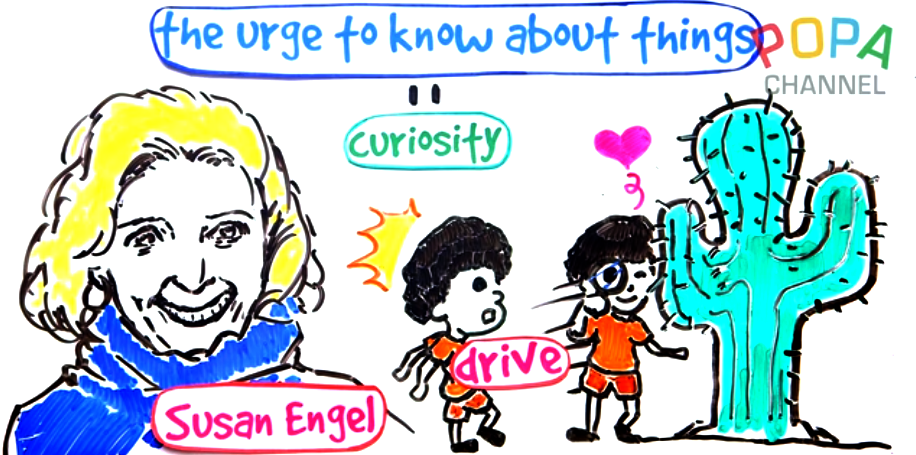

讓我們先聽聽美國教育心理學家Susan Engel如何看待好奇心。

【好奇心】是當我們遇到自己不熟悉的事物會感到意外,進而產生想要去了解的衝動。這種想要知道更多一點的衝動,就是好奇心。

【好奇心】可以說是人類的本能驅使的。就像餓了要吃飯,渴了要喝水一樣平常。但每個孩子天生都有不同的性格和智力。這些內在因素會讓他們在三歲左右擁有強烈好奇的時候會有不同的行為表現。

像有的孩子天生膽大不懼怕陌生環境,什麼地方都敢上前嘗試。有的生性膽小一點,面對新事物時謹慎小心。

有的孩子智力發展成熟一些,處理問題的能力就更強一點。有些智力發展慢一些,所以會在探尋新事物的時候有所顧忌。孩子在滿足自己的好奇心的時候,雖然他們表現出來的行為不太一樣,但那點好奇之火仍然在燒,這是沒有區別的。

但是,當我們發現孩子們在上學之後,好奇心逐漸的消失的時候,我們不禁要問,到底發生了什麼?

那我們繼續來看DR. Engel的研究。

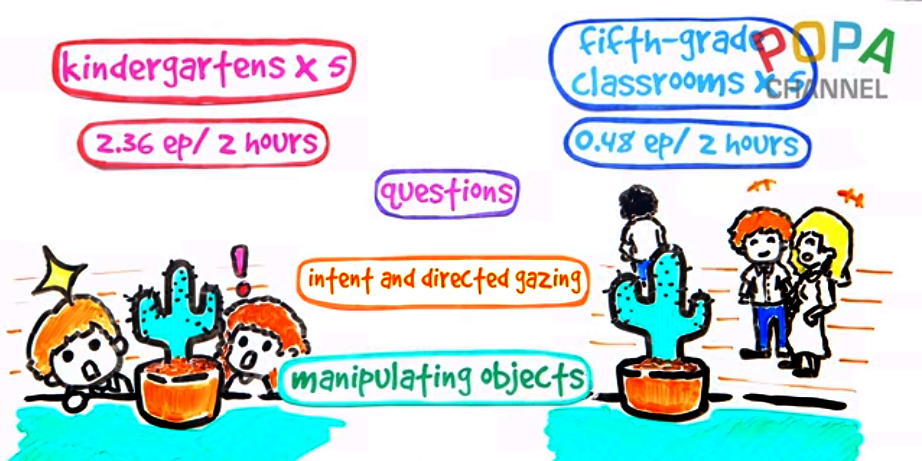

她走進美國五間幼兒園,五間小學用來觀察與孩子好奇心的相關行為。比如提問、觀察、探玩某件小玩具等等。結果幼兒園的孩子平均每兩個小時展現出兩道,2.36段;而小學,五年級的小朋友,這個數字僅為0.48段。

我們一直都對填鴨式的教育有所詬病,因為我們覺得會損害到小朋友的好奇心。但是,但事實上老師也不是有意想要損失掉孩子們的好奇心。只是在學校這個環境中他們有明確的教學任務和計劃,她們關心的是如何確保孩子們掌握知識。所以每當孩子在好奇心的驅使下提出一些看似荒謬無關的問題的時候,老師未必會及時的處理以及回應。久而久之,這就阻礙了孩子的好奇心的發展。

既然如此,我們應該如何呵護孩子的好奇心呢?

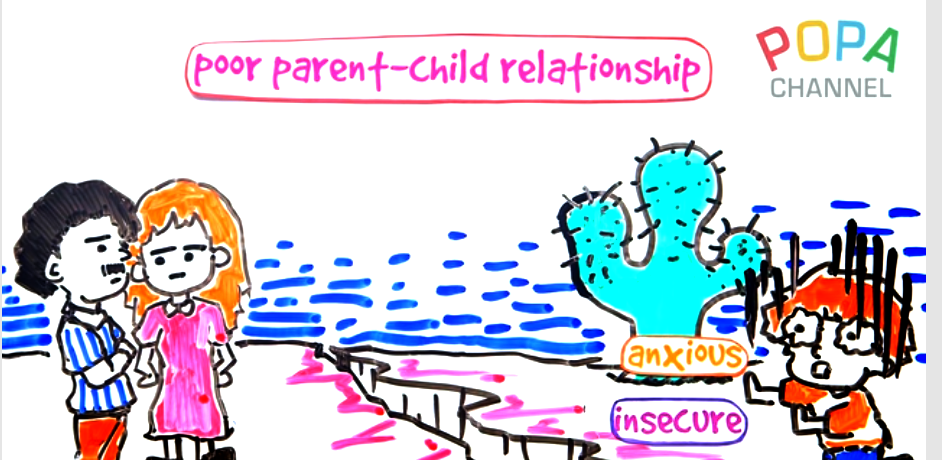

除了之前提到的先天的性格和智力發展會影響孩子的好奇心外,還有外在因素影響到孩子的好奇心。而這些因素正是父母能夠掌握的。其中一個關鍵就是高質量的【情感觀懷】。對一個孩子而言。怕出。探索,第一步的重要前提,是,有一個安全的,基地。這個安全基地是培養好奇心的基本條件。

如果親子關係好,孩子會更願意去探索未知的世界。

如果親子關係差,孩子會容易換得患失,缺少安全感。自然會喜歡躲在自己的角落裡了。

其實,也就是家長在孩子想要探索未知的時候的態度,是鼓勵的孩子禁止的,都能影響到孩子的好奇心的發展。

比如說:家裡有一個飲水機,孩子覺得很好玩,為什麼一按那個開關就出水。因為我們大人都知道,那個紅色的按鈕是出熱水的,熱水就會燙到孩子。所以一些家長千方百計的讓孩子遠離飲水機,其實,這也是在扼殺孩子的好奇心呀。

所以,我們作為父母,在知道有危險的情況下,不要馬上禁止孩子們的行為,要在確保他們安全的情況下,讓他們自己去嘗試,或者在父母的帶領之下嘗試,過後,再告訴他們哪裡是危險的,絕對禁止觸碰的。

除此之外原來你怎樣跟孩子聊天,也會影響他們的好奇心。

每個家庭都有獨特的語言環境。DR. Engel稱之為【語言指紋】。

她曾記錄12個家庭吃晚飯時的對話,結果發現家長回答孩子問題的風格完全不同。

有的家長心不在焉,想要提前結束收草草收場。

有的則善於利用問題鼓勵討論。

所以愛提問的孩子,通常都有懂得聊天、喜歡提問的家長。

DR. Engel說過,孩子在十歲左右的年紀能夠獨立提出問題並能主動尋找答案,這將是他們終生受用的技能。

既然老師們都在學校孜孜不倦的傳授知識。那父母在家是否可以多多陪孩子們提問題和解決問題,培養他們提問的能力?我們不妨想一想。和孩子相處時是否鼓勵他們多多提問,是否耐心解答他們的問題。

更重要的是,我們自己對待世界,是不是早已冷漠無感?還是仍然抱有熱情,若我們自己的好奇之火已經熄滅,若我們又何以身教我們的孩子?

所以,在我們家,我經常跟兮寶做頭腦風暴。

我記得最有意思的一個主題就是:“如果我有一對翅膀……”。

就是我,兮爸和兮寶。我們三個輪流給“如果我有一對翅膀……”添加後半句。

這個遊戲特別好玩,也開發寶貝的開放性思維。不信你們試試看……文章來源: /c/user/token/MS4wLjABAAAAnG_ArY46_gcDc83JpEizRs2abs-2nFzEIxxgQHhXOaI/?source=tuwen_detail

|